Par Maria Vassalou, Head of Pictet Research Institute

Le monde se trouve à un point d’inflexion, passant d’une longue période de mondialisation, qui remonte à la fin de la guerre froide, à un nouvel environnement marqué par un réalignement géopolitique et une fragmentation économique. Ces évolutions, illustrées et amplifiées par les politiques de la nouvelle administration américaine, ont des conséquences profondes sur les investissements financiers, les développements politiques, ainsi que sur notre manière d’aborder l’investissement.

Le défi du leadership américain

Cette idée d’un déclin américain et d’une renaissance européenne est très séduisante – surtout pour nous, européens. Mais en tant qu’investisseurs, nous devons aller au-delà de ce récit simpliste de vases communicants entre puissances montantes et déclinantes.

Examinons trois forces qui façonnent réellement le paysage de l’investissement :

· La dette américaine et le leadership technologique des États-Unis

· L’expansion des BRICS et les bouleversements de l’ordre mondial

· La démographie et la diffusion inégale des technologies

1. La dette américaine et le leadership technologique des États-Unis

La situation alarmante de la dette américaine

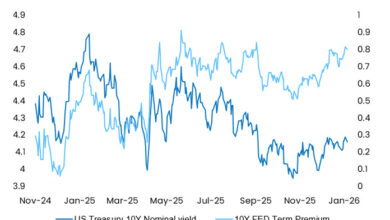

Le sujet de la dette domine l’actualité depuis un certain temps et ce sujet est très préoccupant. On se demande souvent si cette dette américaine est soutenable et si les investisseurs devraient se diversifier hors du dollar américain. Quand on regarde les chiffres, la situation paraît alarmante. La dette détenue par les investisseurs devrait continuer à augmenter bien au-delà de 100 % dans les années à venir et les déficits américains devraient non seulement rester élevés, mais aussi continuer à s’accroître. Et, très important : la majeure partie de cette augmentation devrait provenir des paiements nets d’intérêts, autrement dit du service de la dette.

De plus, lorsque l’on examine les principales catégories du budget américain, on constate que la plus grande part est consacrée aux dépenses obligatoires, qui sont quasi-incompressibles. Les tentatives du Département du Trésor pour réduire ces dépenses se sont révélées infructueuses. Il faut souligner également qu’au moment où les États-Unis cherchent à réaffirmer leur leadership mondial, les dépenses discrétionnaires, c’est-à-dire les dépenses non essentielles qui nécessitent l’accord annuel du Congrès, devraient continuer à diminuer. Cela signifie que tout financement de l’investissement devra provenir principalement du secteur privé.

Si ce sombre tableau concernait un petit pays ou un marché émergent, on s’attendrait à ce qu’il doive bientôt frapper à la porte du FMI pour demander de l’aide. Mais il ne s’agit pas d’une petite économie ni d’un marché émergent. Il s’agit des États-Unis, et cela change tout.

Et pourquoi cela ?

Parce que les États-Unis occupent le centre du système financier mondial tel qu’il s’est développé depuis la fin de la guerre froide. En particulier, il existe un arrangement mondial selon lequel le monde envoie ses excédents financiers aux États-Unis en échange de dollars américains, qu’il utilise comme monnaie de référence pour les transactions internationales, comme actifs sûrs pour les garanties et les opérations de repo, ainsi que pour les actions américaines. Au total, le monde hors États-Unis détient environ 40% du marché boursier américain si l’on inclut le capital-investissement et les investissements directs, ainsi qu’une proportion similaire de bons du Trésor américain. Les États-Unis ont utilisé ces excédents principalement pour investir dans la technologie et l’innovation, ce qui a également alimenté les rendements élevés des actions et conduit à l’exceptionnalisme américain de ces dernières années. Cet arrangement fonctionnait pour toutes les parties tant que les États-Unis restaient le leader en matière de technologie et d’innovation. Il était alors logique pour les États-Unis de promouvoir le libre-échange sans entrave, la mondialisation et la paix dans le monde.

Mais quelque chose de fondamental a changé ces dernières années. Le leadership technologique des États-Unis est désormais remis en cause par la Chine. Et, alors que les États-Unis sont contestés, il n’est plus dans leur intérêt de promouvoir le libre-échange et la mondialisation. C’est pourquoi on observe un passage à la fragmentation, à des restrictions sur les flux de capitaux, ainsi qu’à une incertitude réglementaire et politique, la récente vague de droits de douane étant l’une des politiques qui a ébranlé l’économie de la majeure partie du reste du monde. Maintenir le leadership technologique n’est pas une question d’ego pour les États-Unis. C’est existentiel. Sans cela, la domination du dollar américain, la viabilité de la dette américaine et le leadership du pays sur la scène géopolitique mondiale pourraient tout simplement s’effondrer. La technologie agit comme une garantie pour les États-Unis. Elle assure des taux de croissance économique solides à l’avenir, ce qui signifie que le gouvernement pourra lever suffisamment d’impôts pour assurer le service de sa dette. Sans cette garantie de croissance économique, la viabilité de la dette américaine serait remise en question.

Le système financier mondial aujourd’hui

Avant cela, un point de rappel sur ce qui a constitué la base du système financier après la guerre froide. Le système financier mondial a été construit sur la base d’un arrangement implicite : le reste du monde envoyait ses excédents financiers aux États-Unis et recevait en échange des dollars.

Le dollar est toujours la devise de référence. Il est utilisé dans environ quarante-quatre pour cent (44%) des transactions financières mondiales. Les bons du Trésor américains (treasuries) sont considérés comme les actifs les plus liquides et les plus sûrs pour servir de collatéral ou d’instruments de repo dans le monde.

Le monde est également très dépendant de la performance des actions américaines. Les actions américaines sont détenues à vingt-cinq pour cent (25%) hors des États-Unis, en se basant sur la capitalisation boursière ; ce chiffre monte à quarante pour cent (40%) si l’on inclut les actions non cotées.

Donc, le « reste du monde » entretient sa croissance, sa consommation et son épargne à partir des rendements générés par les marchés d’actions américains. La performance élevée des actions américaines au cours des dernières décennies a constitué une assurance indirecte pour le reste du monde quant à la capacité des États-Unis à lever suffisamment d’impôts pour assurer le service de leur dette à l’avenir, mais cette performance agit aussi comme un aimant pour attirer les capitaux étrangers, au vu des performances obtenues par le passé.

Si un jour, le « reste du monde » décide de retirer ses investissements dans les actions américaines, cela pourrait être plus dommageable pour eux que pour les USA. Ils devront le faire petit à petit.

Aujourd’hui, il y a beaucoup de discussion autour de la « dédollarisation », cependant, ce n’est pas si simple, étant donné que l’économie mondiale est entremêlée. A moyen terme, le dollar devrait être soutenu.

Les États-Unis, leader de l’innovation

Qu’est-ce qui a propulsé les rendements des actions américaines aussi loin ? C’est la technologie. Et quel est l’enjeu de la concurrence féroce entre la Chine et les États‑Unis ? C’est la domination technologique.

Pourquoi la domination technologique est‑elle si importante pour les États‑Unis ? Sans elle, l’arrangement financier que je vous ai décrit à l’instant serait fragilisé et, dans ce cas, les États‑Unis deviendraient un pays comme un autre, à l’image de certains pays européens qui ont connu l’époque où leur monnaie était une devise de référence

La technologie est aujourd’hui la carte maîtresse (= master card- trumpcard) des États‑Unis pour maintenir le statut de leur monnaie comme devise mondiale et pérenniser leur position de puissance dominante.

Mais rappelons un point clé : l’arrangement financier post‑guerre froide repose sur trois principes qui ont conditionné les stratégies politiques, les accords et les pratiques commerciales des trente dernières années. Ces trois principes sont le libre‑échange sans entraves, la mondialisation et la paix mondiale. Autrement dit : pas d’incertitude politique ni d’incertitude réglementaire.

Alors, qu’est‑ce qui se cache derrière tous les changements géoéconomiques que nous vivons au quotidien ? C’est la concurrence féroce pour la domination technologique entre les États‑Unis et la Chine.

Et pourquoi cette domination technologique est‑elle si importante ?

2. L’expansion des BRICS et les bouleversements de l’ordre mondial

BRICS+, une alternative au G7

Alors, nous assistons effectivement à l’émergence de deux principales coalitions et à la transition d’un monde unipolaire sous la direction des États-Unis vers un monde au moins bipolaire, qui pourrait se fragmenter davantage en pôles ou coalitions régionales plus petites. Cette fragmentation de l’ordre géopolitique a des répercussions sur la domination du dollar américain, la soutenabilité de la dette américaine, le commerce international, les alliances géopolitiques et, bien entendu, les opportunités d’investissement.

Les grands courants des relations internationales

Les motivations des pays qui ont rejoint ou souhaitent rejoindre la coalition BRICS+ sont multiples et ne sont pas les mêmes pour tous. Globalement, la volonté de former une coalition alternative à celle de l’Occident répond à la volonté des pays du Sud d’avoir leur mot à dire et la capacité d’agir qu’ils ne peuvent pas avoir à travers les institutions ou les réunions dirigés par l’Occident. Mais au-delà du manque de représentativité dont se plaignent les pays du Sud, il peut également y avoir des raisons économiques ou politiques pour rejoindre la coalition des BRICs .

Pour la plupart des pays, c’est un moyen d’élargir leurs relations commerciales, d’obtenir des financements à des meilleures conditions pour le développement des infrastructures et la croissance économique, sans se faire donner de leçons à propos des droits de l’homme, la démocratie ou l’environnement

Et cela tout en menant un exercice d’équilibre de non-alignement avec les institutions occidentales et les pays des BRICS dirigés par la Chine.

Pour d’autres, cela fait partie d’une stratégie anti-occidentale pour faire contrepoids à l’hégémonie américaine, un moyen de contourner les sanctions et, à terme, une voie vers une alternative au dollar américain.

BRICS : Les moteurs de la croissance

Historiquement, la croissance repose sur quatre moteurs : la technologie est le moteur majeur de la croissance du PIB, et cela a toujours été le cas. Les autres moteurs sont les ressources en énergie, les ressources en matières premières et les gains de productivité.

Dans un monde globalisé, une région peut être prospère si elle possède au moins un de ces moteurs et achète les autres. Mais, dans un monde fragmenté (et doté de barrières), il faut posséder chacun de ces moteurs de croissance, au moins en partie.

La Chine l’a compris depuis longtemps. Déjà en 1978, lorsque Deng Xiaoping est arrivé à la tête du Parti communiste, il a compris l’importance des terres rares et des minerais, et a progressivement renforcé la domination de la Chine dans ce domaine. Dans les faits, la Chine a déployé sa stratégie très en amont. Elle a été clairvoyante dans sa planification, réalisant très tôt l’importance des terres rares, de la technologie, de l’enseignement des sciences, des routes maritimes et des chaînes d’approvisionnement mondiales. Pendant ce temps, les États‑Unis et l’Occident en général sont restés largement satisfaits ou même autosatisfaits de la situation et absorbés par d’autres priorités, comme les guerres en Irak et en Afghanistan, ou l’expansion de l’OTAN. . Ce sont autant de sujets qui masquaient l’évolution géoéconomique silencieuse à l’œuvre au cours des dernières décennies.

BRICS : Forces et faiblesses des BRICS+

Peut-on réunir des pays aux motivations si différentes ? Oui, c’est possible. En fait, selon la théorie des relations internationales, il existe trois bases sur lesquelles les coalitions se forment, et ces bases peuvent se recouper mais aussi évoluer avec le temps. De manière générale, elles peuvent être motivées par des intérêts nationaux, des principes moraux ou éthiques, et/ou par le besoin de résoudre un problème particulier ou un ensemble de problèmes. En fin de compte, les coalitions perdurent lorsque tous les membres en retirent des avantages, même si ces avantages ne sont pas les mêmes pour tous. En réalité, dans la grande majorité des cas, les coalitions se forment et perdurent parce qu’elles offrent des bénéfices économiques et/ou en matière de sécurité nationale.

Ainsi, même si la coalition BRICS+ peut sembler, à première vue, peu susceptible de durer, il existe de bonnes raisons pour ses membres de rester unis.

BRICS+ : un producteur dominant de matières premières

En ce qui concerne les matières premières, la Chine et les BRICS dominent l’ensemble du spectre, des métaux industriels aux minérais, en passant par les terres rares, mais aussi les denrées alimentaires, les sources d’énergie et les métaux précieux. Cela est frappant et résulte généralement d’une planification stratégique minutieuse de la part de la Chine. Ensemble, la coalition possède les moyens nécessaires à la croissance, être autosuffisante sur le plan énergétique et nourrir sa populations

Quand on regarde les avantages dont disposent les BRICS+, et en particulier la Chine, il n’est pas étonnant que l’administration Trump cherche frénétiquement à prendre l’avantage dans certains de ces domaines et/ou à freiner la Chine dans d’autres. Par exemple, l’intérêt de Trump pour les gisements de terres rares au Groenland et en Ukraine peut être compris dans ce contexte. Si les États-Unis dépendent de la Chine pour ces ressources, leur capacité à poursuivre leurs ambitions technologiques serait compromise. C’est aussi une des raisons pour lesquelles les États-Unis continueront probablement à exploiter leurs énergies fossiles pour répondre à leurs besoins. Les États-Unis se retrouvent gravement désavantagés concernant l’accès aux terres rares et aux minerais, ce qui peut freiner, au moins partiellement, le rythme de leur transition vers les énergies vertes, entre autres.

BRICS+ : contrôle des routes maritimes stratégiques

Cette image vous montre à quel point les BRICS contrôlent les routes commerciales maritimes, qui coïncident avec la plupart des principaux goulots d’étranglement. Il n’est donc pas surprenant que l’administration Trump s’inquiète du canal de Panama, car les efforts de la Chine pour contrôler également ce passage entraveraient la circulation des marchandises vers et depuis les États-Unis, dans leur propre chasse-gardée (ou arrière cour) .

La montée en puissance militaire des BRICS+

Militairement, il ne faut pas sous-estimer les BRICS+. Ils possèdent des capacités significatives, et je retiendrai quatre points essentiels :

- Leurs capacités militaires sont organisées pour gérer plusieurs conflits de moyenne envergure, dispersés et localisés, ce qui contraste avec la structure de l’armée américaine, conçue pour mener une offensive principale sur un seul front.

- Ils contrôlent effectivement un corridor le long de l’ancienne Route de la Soie, qui, en principe, pourrait couper le monde en deux parties, si nécessaire.

- La Chine, avec ses partenaires de coalition, dispose d’une présence significative, voire d’une quasi-domination dans l’océan Indien, ce qui inclut quatre des six principaux points de passage maritime stratégiques.

- Les avancées militaires récentes de la Chine dans le domaine des supersoniques militaires des sous-marins nucléaires pourraient combler l’écart avec les Etats Unis

BRICS+ : un avantage démographique face au G7/UE, mais un vieillissement à venir

Démographiquement, les BRICS+ sont également en meilleure position que le G7/l’UE, du moins pour les prochaines décennies, ce qui signifie que leurs croissances seront également soutenues par une population en augmentation pendant au moins les trente prochaines années.

3.La démographie et la diffusion inégale des technologies

La position de l’Europe dans un monde fragmenté

Pour évaluer la position de l’Europe dans ce monde fragmenté, il faut revenir aux moteurs de la croissance, à savoir la technologie, les ressources énergétiques, les matières premières et les gains de productivité. Il faut également réfléchir aux raisons pour lesquelles les pays forment des coalitions. Ils le font pour deux raisons principales : des raisons économiques ou des raisons de sécurité nationale. Ils peuvent aussi former des coalitions pour des motifs moraux, éthiques ou culturels, mais ils ne restent unis que s’il existe de bonnes raisons économiques ou de sécurité nationale.

Principaux défis de l’Europe

2 grands défis : la démographie et la productivité

• Vieillissement des populations et diminution de la main-d’œuvre à travers l’Europe ; la croissance de la productivité reste en retard par rapport aux États-Unis et aux BRICS+.

• Sous-investissement dans l’automatisation et l’intelligence artificielle.

• Dépendance à l’égard de systèmes financiers étrangers (politiques fragmentées) et dépendance en matière de défense (OTAN).

Statistiques démographiques

Démographie : le vrai défi mondial

• Le vieillissement des populations en Europe, en Chine et au Japon réduit la main-d’œuvre. (Voir les sections surlignées pour l’Europe). D’ici 2050, la plupart des grandes économies auront des taux de dépendance des personnes âgées aux actifs supérieurs à 50%, et certains dépasseront même 70 %.

• Les marchés émergents bénéficient encore de vents favorables – mais ceux-ci s’estompent.

• Les ratios de dépendance augmentent, exerçant une pression sur les finances publiques et la croissance.

• La démographie détermine l’avenir – à moins d’être compensée par la productivité. Les économies vieillissantes seront confrontées à un choix difficile : ne rien faire et décliner, ou se transformer et continuer à croître.

Croissance économique et dynamique démographique : Europe vs BRICS+ vs États-Unis

Ce graphique fournit de nombreuses informations, pays par pays.

Commençons par examiner la croissance démographique projetée. On constate que, à l’exception des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de l’Inde, elle est négative dans tous les autres pays. Si elle apparaît positive aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, c’est en raison des projections d’immigration continue, similaires à celles des décennies précédentes. Il n’est pas certain que cela se répète, compte tenu du rejet croissant vis-à-vis de l’immigration. Pour cette analyse, supposons que ce sera le cas. De même, la population en âge de travailler devrait soit diminuer, soit rester constante. C’est une tendance générale, même en Inde, ce qui signifie que la disponibilité de la main-d’œuvre sera plus rare à l’avenir partout – même dans des pays comme l’Inde, qui ne connaissent pas actuellement de déclin démographique.

On observe, avec les lignes bleu foncé, que l’effet combiné de la croissance démographique (population totale et part de la population en âge de travailler) sera légèrement négatif pour la France. La France a fourni des efforts notables pour soutenir sa démographie par rapport à d’autres pays européens, et cela se reflète dans les données. En revanche, l’Allemagne connaîtra une diminution beaucoup plus importante de sa croissance démographique combinée, et l’Italie fera encore pire. Les États-Unis verront une légère augmentation, mais cela dépendra à nouveau des politiques d’immigration à venir. Il en va de même pour le Royaume-Uni. Des pays comme la Corée du Sud, le Japon et la Chine devraient connaître une forte contraction démographique. Seule l’Inde s’en sortira bien.

Mais l’élément important à prendre en compte, c’est la productivité, représentée ici par la ligne verte. On voit ici que la France n’a quasiment pas connu de croissance de sa productivité au cours des dix dernières années, ce qui freine fortement sa croissance économique. L’Allemagne s’en est un peu mieux sortie et l’Italie a connu une croissance de la productivité légèrement négative. D’autres pays comme les États-Unis, la Corée du Sud et l’Inde ont réalisé des gains importants en matière de productivité. Le cas le plus spectaculaire est celui de la Chine, grâce à son adoption de l’automatisation.

L’effet combiné de la croissance démographique et de la productivité est représenté par les points violets. Il faut comparer ces points avec la croissance moyenne du PIB de chaque pays pour la même période. On constate que dans de nombreux cas, l’effet combiné est positif, ce qui est une bonne nouvelle pour la croissance future du PIB. Les pays où l’effet combiné est négatif seront confrontés à des défis pour leur croissance future ; il s’agit notamment de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon. En revanche, la Chine s’en sortira bien grâce à ses gains de productivité massifs qui vont lui assurer une croissance saine dans le futur, même si elle sera un peu moins forte que pendant les décennies passées.

Faible croissance de la productivité en Europe par rapport aux États-Unis et aux BRICS+

D’où vient cette faible productivité européenne ? On constate que la France affiche une très faible productivité du travail, qui se définit comme la production par heure travaillée. Elle présente également une productivité globale des facteurs très négative, c’est-à-dire la synergie obtenue grâce à l’utilisation combinée du capital et du travail. À l’inverse, la Chine enregistre une croissance de la productivité extrêmement positive.

Exploiter pleinement le potentiel de l’automatisation

Alors, pour quelle raison des pays européens comme la France, l’Allemagne et l’Italie ont-ils une faible productivité du travail ? C’est parce qu’ils n’ont pas adopté l’automatisation. Si l’on examine quatre secteurs clés, également propices à l’automatisation, l’UE dans son ensemble est à la traîne dans les secteurs des moteurs, de l’informatique et de l’électricité, et pourrait faire mieux dans les métaux de base et la mécanique par rapport aux pays leaders dans chaque secteur. Cela signifie qu’il existe des gains de productivité inexploités en Europe qui, s’ils sont exploités, pourraient considérablement stimuler sa croissance.

En fait, si l’on estime l’impact de l’augmentation de l’automatisation sur la croissance de la productivité, on constate qu’il pourrait représenter entre 0,7 % et 1,4 % du PIB, ce qui est significatif.

Ainsi, l’Europe dispose d’un potentiel inexploité qu’elle doit mettre à profit et qui pourrait donner lieu à une renaissance économique si elle l’exploite correctement.

Différences dans les tendances de consommation : UE, États-Unis et Japon

L’autre aspect important à prendre en compte est la manière dont la consommation évolue à mesure que la population passe d’une tranche d’âge à une autre. Certains de ces changements sont spécifiques à certaines régions ou à certains pays.

Lorsque les individus passent de la jeunesse à l’âge mûr, ils tendent à consommer davantage de logement et d’alimentation, tout en diminuant leur consommation de vêtements, de loisirs et de transports. Cela signifie aussi que l’accent mis par l’industrie européenne sur l’habillement, les produits de luxe et l’automobile n’est pas bien adapté à la transition démographique qui nous attend.

Lorsque la population passe de l’âge mûr à la vieillesse, les tendances se modifient encore, renforçant l’argument selon lequel l’Europe doit repenser la concentration de son complexe manufacturier sur quelques secteurs qui seront moins performants à mesure que les habitudes de consommation évolueront avec le vieillissement.

Europe : Opportunités d’investissement : nouveaux gagnants et perdants

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour l’investisseur ?

Il y a certainement trois nouveaux critères à garder à l’esprit lors de la sélection d’un investissement. Est-il sensible/propice à l’automatisation et à l’intelligence artificielle ? Répond-il aux besoins d’une population vieillissante ? L’investissement est-il réalisé dans une économie disposant d’infrastructures technologiques suffisantes pour faciliter la diffusion de la technologie et les gains de productivité qui peuvent en découler ? Si un investissement répond correctement à ces trois dimensions, il a plus de chances de bénéficier d’un marché en expansion et d’une plus grande efficacité de production grâce aux gains de productivité induits par l’automatisation.

EUROPE : Renouveau réel ou simple illusion dans un ordre mondial en recomposition ?

Que peut faire l’Europe ? Elle doit gérer avec soin ses alliances stratégiques, d’autant plus que son rôle géopolitique a été diminué par le déplacement du centre d’intérêt vers la Chine, alors qu’il était auparavant tourné vers la Russie. Les intérêts stratégiques de l’Europe restent liés aux États-Unis, mais elle doit développer des avantages comparatifs qui soient intéressants pour les États-Unis.

L’Europe doit adopter de manière dynamique l’innovation et l’automatisation, et développer les infrastructures nécessaires à leur diffusion. Pour y parvenir, elle a besoin d’une énergie suffisante, qu’elle ne peut obtenir qu’à travers un mix diversifié de ressources énergétiques. Je sais que l’énergie nucléaire est utilisée avec beaucoup de succès en France. C’est un atout majeur pour la France. Ensuite, il faut se concentrer sur les autres facteurs de croissance que nous avons évoqués précédemment. Enfin, l’Europe dans son ensemble doit surmonter ses inefficacités internes afin de libérer son potentiel de croissance. L’Europe peut croître et réussir à l’avenir, mais des décisions audacieuses doivent être prises dès maintenant.